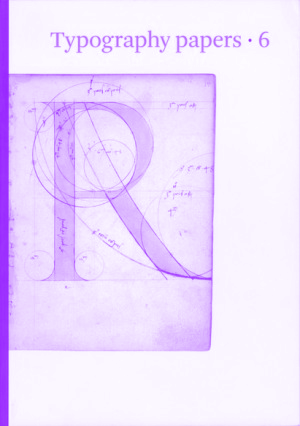

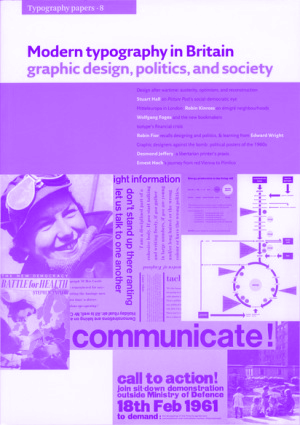

Le typographe Paul Stiff qualifie Typography Papers, revue qu’il initie en 1995 au sein de l’université de Reading 1 dans laquelle il enseigne (département Typography and Graphic Communication), de «serie of book-length volumes».

La publication, d’abord annuelle, se libère petit à petit des contraintes de la périodicité. Elle approche la typographie à travers l’expérience de la lecture, mais tente surtout d’explorer ses limites avec les autres domaines, d’ouvrir le plus largement possible ses champs d’écriture.

«We use the word «typography» in a much broader and more generous sense than is suggested by its primary use in much of Europe: not just «printing», but rather «designing language for reading» […] we are edgily curious about the boundaries between typography and other practices and subjects 2.»

Paul Stiff explique que son initiative répond au manque d’écrits sérieux et conséquents sur la typographie: «We began Typography Papers at Reading in 1995 because we could not find english-language places wich were hospitable to writing seriously, at appropriate length, about our subject. […] we ask our authors for evidence and reasoned argument. We are unafraid of accusations of pragmatism and empiricism because there are what our subjects. We published the first volumes ourselves, in Reading 3.»

Typography Papers est une revue de recherche, aux articles exigeants, aux documents parfois inédits, aux ressources et bibliographies riches et précises. Ses contributeurs croisent les pratiques et proposent des approches variées. Il s’agit autant de praticiens (graphistes, dessinateurs de caractères), que de psychologues, philosophes, critiques, historiens, chercheurs, ou encore professeurs.

En enregistrant la recherche en typographie et en l’orchestrant au sein d’une ligne éditoriale, le périodique favorise sa documentation et sa diffusion. Typography Papers est ainsi un véritable outil documentaire. En effet, les caractères y sont présentés de manière technique, précise, au sein d’articles poussés qui ouvrent les champs d’études de la discipline.

Paul Stiff et l’équipe de l’université de Reading se chargent d’éditer les contenus de la revue, tandis que les étudiants s’occupent de les mettre en page et de préparer la maquette pour l’impression. Chaque numéro semble avoir été imprimé à petit tirage. Typography Papers est donc peu connue hors des universitaires anglophones 4. Cela semble évoluer un peu depuis 2005, depuis que la maison d’édition Hyphen Press diffuse la revue et en réimprime certains exemplaires récents. La structure valorise chaque parution sur son site Web et favorise sa diffusion auprès d’un lectorat spécialisé.

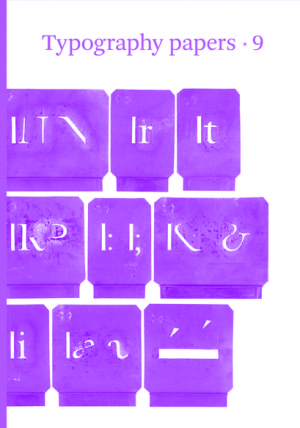

Le dernier numéro (9), paru en 2013, témoigne d’une des spécificités de Typography Papers: sa manière d’étendre la typographie à d’autres disciplines. Gerard Unger, dessinateur de caractères, y propose une étude documentée des inscriptions lapidaires romaines, traitant de l’intérêt qu’elles suscitent aujourd’hui. Eric Kindel et James Mosley s’intéressent eux à la pratique du pochoir et du normographe, au regard des écrits de Gilles des Billettes (XVIe siècle, Académie Royale des Sciences de Paris). Leur article propose le texte historique, sa traduction, une méthode de fabrication des pochoirs et l’analyse des résultats obtenus. Maurice Göldner donne à lire une enquête au sujet de la fonderie Brüder Butter, il approche le sujet de manière historique, formelle, mais aussi économique. William Berkson et Peter Enneson traitent de la notion de lisibilité grâce à la pensée de Matthew Luckiesh, sa collaboration avec Linotype, la critique qu’en font W. A. Dwiggins et Miles Tinker, et les échos de ces textes aujourd’hui. La contribution de Paul Luna revient sur l’évolution des illustrations de dictionnaires anglais. Enfin un article de Titus Nemeth raconte l’élaboration d’un caractère arabe réalisé en 1950 par Linotype avec Kamel Mrowa (responsable d’un journal d’information libanais) qu’il analyse et replace dans son contexte géopolitique.

L’accessibilité des exemplaires les plus anciens étant difficile, je n’ai pu observer la mise en page de la revue que depuis le numéro 6. Cette dernière est rigoureuse et soignée. La lecture des articles au long cours est confortable grâce à de grandes marges tournantes, une structure et une hiérarchie des contenus fixes, des images juxtaposées au texte. Tous les articles ont structure proche, commune à de nombreuses publications périodiques: un auteur, un titre, un résumé du sujet traité, un texte découpé en paragraphes aux thèmes identifiables, des notes, légendes et citations référencées et précises, une bibliographie, parfois des appendices, un index, une chronologie.

Le dernier numéro, publié en 2013, rend hommage à Paul Stiff dont la disparition en 2011 a sûrement du ralentir, compliquer le travail de l’équipe éditoriale, et rien n’indique pour l’instant que d’autres numéros paraîtront.

Typography Papers ne semble pas avoir d’équivalent francophone. Pourtant la nécessite d’un support de recherche périodique qui documente et enregistre l’écriture de la discipline apparait évidente. On peut penser à une structure telle que l’ANRT 5, qui pourrait disposer des ressources, objets de recherches, praticiens, chercheurs et collaborateurs pour éventuellement proposer une revue équivalente à Typography Papers.

| 1. | ↑ | L’université de Reading en Angleterre est renommée pour la qualité de ses recherches en typographie. Eric Kindel, Paul Luna, James Mosley, Gerard Unger ou encore Sue Walker, initiateurs, éditeurs et/ou contributeurs de la revue y sont professeurs. |

| 2. | ↑ | «Kinneir, Reading, Typography Papers», site Web d’Hyphen Press (hyphenpress.co.uk), 2005, traduit de l’italien par Antonio Perri, publication originale Progetto Grafico n°4/5 |

| 3. | ↑ | ibid. |

| 4. | ↑ | La revue est diffusée en Angleterre, essentiellement par l’université de Reading et Hyphen Press, aux États-Unis par Princeton Architectural Press |

| 5. | ↑ | L’Atelier National de Recherches Typographiques, est un lieu de formation (post-master) et de recherches installé à Nancy depuis 2013 |

le cas de Typografische Monatsblätterarticle publié le 1 mars 2017 par Adeline Racaud

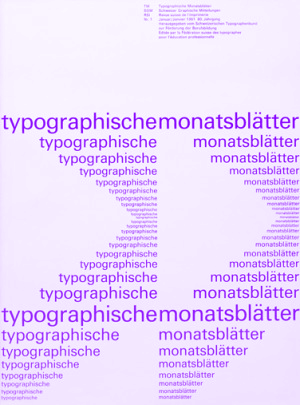

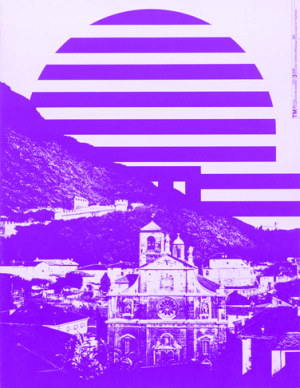

La revue suisse Typografische Monatsblätter (TM) parait pour la première fois en 1933 à l’initiative de typographes, regroupés sous le nom de Der Schweizerischer Typographenbund 1. Il s’agissait pour l’association, d’élaborer un espace propice à la discussion et à l’expérimentation typographique, spécifiquement destiné à ses membres (typographes ou imprimeurs, confirmés et débutants): «a forum for new directions in the field and its articulet protagoniste 2». TM, après plus de 70 ans de parution, est aujourd’hui un riche témoin des évolutions significatives de la typographie suisse au XXe siècle et de la pensée de ses éminents acteurs: Robert Büchler, Karl Gerstner, Hans-Rudolf Lutz, Jost Hochuli, Emil Ruder ou encore Wolfgang Weingart ont, entre autres, contribué à la revue.

Au regard de ses nombreuses parutions, TM semble suivre une ligne éditoriale très précise, conduite par les particularités et préoccupations du graphisme suisse. Pourtant les contenus de la revue rendent compte de la grande diversité de ses auteurs. Cela peut laisser penser que c’est à travers cette diversité que TM a construit l’identité propre qui a participé et qui participe encore à sa reconnaissance.

«Editorially, TM maintained its mediating line, offering a platform to various opinions, schools and styles […] Despite its diversity of articles, TM still maintained its informative character as a trade association journal 3»

Louise Paradis mentionne à ce propos l’année 1952 4. En effet, cette année là, le premier numéro de la revue présente les approches dites «traditionalistes» de Max Caflisch 5) (qui préfère, à des règles trop rigides selon lui, l’intuition qualifiée du composeur) et de Jan Tschichold (dans un article 6 témoin de ses partis pris face à Max Bill). Pourtant le numéro suivant est, lui, dédié à l’école de Bâle et à sa pratique plus expérimentale de la typographie, sous la direction d’Emil Ruder ou d’Armin Hofmann.

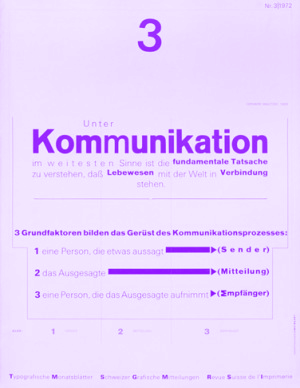

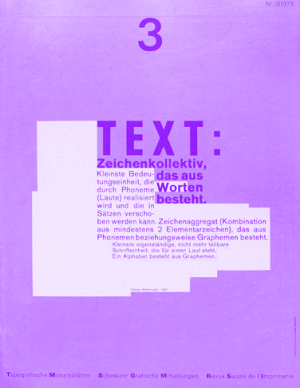

Wolfgang Weingart, étudiant puis professeur à Bâle, dont le travail a largement été publié dans TM à partir de 1966, est aussi un témoin de la liberté accordée aux contributeurs de la revue. Il explique 7) par exemple que la série de couvertures qu’il réalise au cours des années 1972 et 1973 font débat au sein du comité. Weingart propose en effet des learning covers qui ne se contentent plus de jouer avec les initiales «T» et «M» mais qui vont plus loin en tentant d’interroger ce qu’est la typographie, le texte, l’alphabet, la communication, tout cela dans un but éducatif. Les collaborateurs de la revue décident tout de même de publier ces réalisations. Weingart, soutenu par Hostettler, lui aussi favorable aux nouvelles expérimentations, raconte: «They were all afraid, because it was so totally different. Anti-Swiss, anti-Swiss. They were a little bit cautious, but they said, “Yes, do it.” 8» Weingart, qui considère sa pratique comme proche de l’art, est d’ailleurs un contributeur représentatif de la diversité des contenus de TM, au regard par exemple de l’approche d’Emil Ruder qui, lui, envisage le graphisme et la typographie comme deux pratiques strictement séparées. Weingart dit à ce propos: «Hofmann didn’t care, but Ruder was not really happy with a typographer making graphic design. 9»

Il convient de remarquer que les contributeurs de la revue étaient, pour beaucoup d’entre eux, et dans le même temps, professeurs. Ce rôle pédagogique, ce travail de transmission, ce contact régulier avec de jeunes typographes et leurs questionnements, a sans doute du favoriser une certaine dynamique dans la variation observée au sein des contenus de la publication. Weingart est d’ailleurs à l’initiative de suppléments tels que TM Communication ou Typographic Process qui lui permettaient de publier les travaux de ses étudiants.

La revue TM peut être considérée comme un des supports majeurs de la diffusion du «Style Suisse», mais a la particularité d’en présenter plusieurs facettes. Ce phénomène est visible au regard de la succession de couvertures que donne à voir la revue.

Dès le premier numéro «pilote» en 1932, Walter Cyliax annonce la vocation expérimentale de la revue grâce à une couverture en argent et de nombreux suppléments photographiques. Après le départ de Cyliax en 1937, les couvertures de la revue feront l’objet d’un concours qui verra se succéder de nombreux graphistes. Ainsi, chaque année la conception des couvertures sera confiée à un graphiste différent. Si on peut souvent assimiler le graphisme suisse de l’époque à des préoccupations relatives à une certaine rationalité, une certaine rigueur 10, les couvertures et leurs auteurs témoignent, eux, des approches multiples et novatrices développées à l’époque. Par exemple, le travail mené par Hans Ferdinand Egli en 1968 au regard de celui mené deux ans après par Felix Berman. Les couvertures (des 10 numéros de 1968) de Egli, soutenu par Robert Büchler son professeur, montrent des expérimentations typographiques aux aspects plastiques et texturés. Ainsi, le graphiste donne à voir la matérialité des lettres par des jeux de superpositions, de mouvements, de volumes, de diffusion de l’encre.

A contrario, le travail mené par Felix Berman pour les couvertures de l’année 1970 11 sont d’un ordre bien différent. Elles utilisent par exemple la couleur, une seule dominante par numéro. Les lettres, elles, n’apparaissent plus comme des objets isolés et autonomes, puisque chaque composition typographique met en page les titres des sujets traités dans la revue. Berman semble considérer ces derniers comme des textes, des éléments de lecture à installer dans la page. Il joue, au fil des parutions, avec les colonnes, les cadres, les marges, les variations de corps et de graisse, etc. À deux ans d’intervalle ces deux propositions graphiques démontrent l’ouverture du champ des pratiques que cherche à valoriser TM: ici, l’approche plastique, presque picturale, d’un étudiant suivie d’un travail de mise en page, concentré sur le texte.

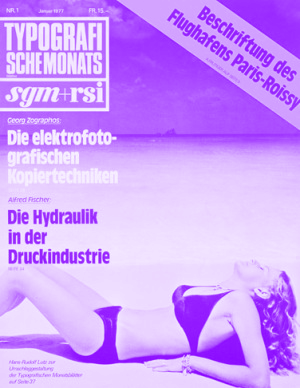

Consulter la collection des couvertures de TM permet au lecteur de passer du travail purement typographique d’Emil Ruder 12 à l’approche plus conceptuelle et très contextualisé de Hans-Rudolf Lutz 13, ou encore à l’approche plus photographique de Gregory Vines l’année suivante 14. Les couvertures de TM donnent un aperçu de la variété des expérimentations typographiques suisses.

On peut constater l’hétérogénéité des approches que donne à voir TM, lorsque l’on s’intéresse à la revue Neue Graphik 15».

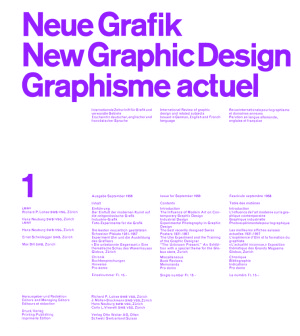

Les 18 numéros de Neue Graphik, paraissent, à l’initiative de Josef Müller-Brockmann 16, entre 1958 et 1965. La revue est depuis considérée comme un objet phare du «Style International».

Richard Hollis donne quelques indications de la ligne éditoriale de cette revue: «Neue Graphik came to represent the more rigid orthodoxy of Swiss graphic design as it had developed in Zurich 17». En effet les caractéristiques graphiques relatives à l’école de Zurich, et par là, à Müller-Brockmann (rationalité de la grille, composition stricte, mise en page rigoureuse, géométrique, mathématique, photographies objectives) sont fortement traduites dans la maquette de la revue. D’ailleurs Müller-Brockmann explique à ce propos: «I had the idea in 1955 of founding a periodical for rational and constructive graphic design to counter the excessively irrational, pseudo-artistic advertising I saw around me 18». En effet on constate que la maquette conçue par Vivarelli utilise le caractère Monotype Grotesque, un texte composé en 4 colonnes et des images presque toutes traitées en noir et blanc.

Richard Hollis indique à propos de la ligne éditoriale de Neue Graphik: «they not only wish to exhibit certain aspects of design, they wish to stimulate discussion […] The editors’ intention to make the magazine an international forum was never achieved».

La ligne éditoriale visiblement invariable de la revue, semble donc parfois issue d’une décision de ses éditeurs, mais aussi parfois des caractéristiques de son organisation: une équipe restreinte, très liée à l’école de Zurich et mue par la volonté d’en diffuser les spécificités. Dans tous les cas, aucun des 18 numéros ne semble dévier de la route du «Style International». On peut, une nouvelle fois, citer à ce propos R. Hollis: «The magazine’s international reputation was due to the consistent editorial stance, presented as though there was no alternative 19».

S’intéresser à Neue Graphik permet de souligner l’approche singulière de la typographie et de ses pratiques défendue par TM. Une spécificité induite par le grand nombre et la variété de ses contributeurs, l’organisation de son équipe éditoriale, sa façon de favoriser la collaboration, l’expérimentation, ou encore sa longue période de parution.

| 1. | ↑ | Association des Typographes Suisses |

| 2. | ↑ | 30 Years of Swiss Typographic Discourse in the Typografische Monatsblätter, TM RSI SGM 1960-90, édité par l’École Cantonale d’Art de Lausanne, Louise Paradis avec Roland Früh et François Rappo, Lars Müller Publishers, 2013, p. 47 |

| 3, 4. | ↑ | ibid., p. 48 |

| 5. | ↑ | «Das A und O des Setzens»,(« The essentials of typesetting »), n°1 de 1952, p. 5 |

| 6. | ↑ | «Über Typographie», (« On typography »), n°1 de 1952, p. 21 |

| 7. | ↑ | Propos recueillis par Louise Paradis. L’entretien est disponible sur le site internet intitulé TM RSI SGM 1960-90 (tm-research-archive.ch, dans la rubrique «Interviews») et développé en 2012 à l’occasion du projet de recherche de Louise Paradis à l’ECAL |

| 8, 9. | ↑ | ibid. |

| 10. | ↑ | «La suisse, porteuse d’idéaux communs de stabilité, de continuité et d’égalité, permettait le développement d’un design graphique aspirant à la «fonctionnalité»», Robin Kinross, La Typographie moderne. Un essai d’histoire critique, traduit de l’anglais par Amarante Szidon, Paris, B42, 2012, p. 144 |

| 11. | ↑ | Les couvertures des 9 premiers numéros de l’année 1970, la dixième étant réalisé par Jan Tschichold |

| 12. | ↑ | Les 10 numéros de l’année 1961 |

| 13. | ↑ | Les 10 numéros de l’année 1977 |

| 14. | ↑ | Les 6 premiers numéros de l’année 1978 |

| 15. | ↑ | Neue Graphik (New Graphic Design, Graphisme Actuel) The International Review of Graphic Design and Related Subjects. W.Weingart: «Neue Grafik, which featured strictly Swiss typography, au cours de l’entretien cité plus haut |

| 16. | ↑ | Accompagné de Richard Paul Lohse, Hans Neuburg et Carlos Vivarelli, ils forment l’équipe éditoriale de la revue |

| 17. | ↑ | Swiss Graphic Design : The Origins and Growth of an International Style 1920-1965, Richard Hollis |

| 18. | ↑ | «Reputations: Josef Müljer-Brockmann», entretien mené par Yvonne Schwemer-Scheddin et publié dans le numéro 19 de Eye Magazine, hiver 1995 |

| 19. | ↑ | Richard Hollis, «The New Graphic Design: Views From Abroad» publié dans Museum für Gestaltung Zürich 100 Years of Swiss Graphic Design, Lars Müller Publishers, Zürich, 2014 |

Muriel Cooper (1926-1994) est une graphiste américaine préoccupée, durant une grande partie de sa carrière, par les questionnements qu’induisaient l’émergence de nouvelles techniques et la manière dont elle pourrait interroger ces médias dynamiques et/ou statiques, particulièrement l’ordinateur.

«She was, as she recalled, «always trying to push some more spatial and dynamic issues into a recalcitrant medium» namely print 1.»

Le travail de Muriel Cooper est indissociable du MIT (Massachusetts Institute of Technology). La graphiste en réalisa le célèbre logo en 1963 et mit en page la plupart des nombreux livres édités par le MIT Press 2 dont elle fut la directrice artistique. Son goût pour l’expérimentation et les formes dynamiques est déjà visible en 1969 quand elle décide de mettre en scène sous différentes formes The Bauhaus, livre de Hans Wingler dont elle a réalisé la maquette. Elle anime l’objet «afin de pouvoir le parcourir en moins d’une minute» 3 dans un court film, mais réalise aussi une mosaïque de double-pages qu’elle installe dans une affiche, cette fois comme «une présentation spatiale en simultanée plutôt que la présentation temporelle et linéaire du film» 4.

Muriel Cooper n’innove pas qu’à travers sa pratique du graphisme mais aussi dans sa façon d’enseigner. Professeur à la MIT School of Architecture, elle met en place un cours intitulé Messages and Means (qu’elle mène avec Ron MacNeil 5). Il s’agit là de présenter aux étudiant(e)s le design graphique et la communication, en leur donnant accès à des outils et méthodes de reproduction au sein même de la recherche. Muriel Cooper y témoigne, entre autres, de ses préoccupations principales: son intérêt pour les mécanismes de production, et pour le rapprochement, autant que possible, du processus de fabrication et de celui de la production.

Elle fonde ensuite (en 1976 et toujours avec Ron MacNeil) le Visible Language Workshop (repris plus tard par John Maeda sous le nom de Physical Language Workshop 6). Elle y développe une idée particulière de la pédagogie, qui invite les étudiants (par exemple John Maeda ou Lisa Stausfeld) à véritablement penser leur projets par eux même. Elle n’est pas programmatrice mais exprime ses idées, visions et questionnements à travers les réalisations des participants qu’elle suit, toujours autour des relations entre design graphique et nouvelles technologies.

Computer Lib, Theodor Nelson, page 3 : « FANDOM With this book I am no longer calling myself a computer professional. I’m a computer fan, and I’m out to make you one. (All computer professionals were fans once, but people get crabbler as they get older, and more professional.) […] The computer fan is someone who appreciates the options, fun, excitement, and fiendish fascination of cimputers. Not only is the computer fun in itself, like electric trains; but also extends to you a wide variety of possible personal uses. (In case you don’t know it, the price of cimputers and using them is going down as fast as every other price is going up. So in the next few decades we may be reduced to eating soybeans and carrots, but we’ll certainly have computers.) Somehow the idea is abroad that computer activities are uncreative, as compared, say, with rotating clay against your fingers until it becomes a pot. This is categorically false. Computers involve imagination and creation at the highest level. Computers are an inolvement you can really get into, regardless of your trip or your karma. They are toys, they are tools, they are glorious abstractions, computers are for you. If you are interested in democracy and its future, you’d better understand computers. And if you are concerned about power and the way it is being used, and aren’t we all right now, the same thing goes.»

Dans le cadre de cet atelier souple et pluridisciplinaire, professeurs et étudiant(e)s vont réfléchir, aux nouvelles conditions de l’information, de sa diffusion, aux notions de transparence, d’adaptabilité, ou de flou. Par exemple en manipulant les couches d’informations, en imaginant que la couleur d’un caractère puisse s’adapter à celle de son arrière plan pour faciliter la lisibilité, ou encore en imaginant des champs d’informations qui deviennent plus lisibles quand on s’en approche afin de les envisager avec une vision globale. L’atelier 7, en s’attelant aux domaines de l’imprimerie, de la programmation, du design des médias interactifs, ou de l’exploration 3D cherchera, par exemple : – à élaborer de nombreuses affiches – à construire des imprimantes pour très grands formats qui pourraient rapidement produire de grands panneaux imprimés en haute résolution et en couleurs – à travailler à la conception graphique d’un nouvel affichage du texte spécifique à l’écran de l’ordinateur – à concevoir un outil qui mêlerait typographie et son afin de modifier un caractère (forme, couleur, taille, translucidité) selon un son et sa durée – ou encore à développer un caractère aux attributs ajustables (gravité, rebonds, diffusion de la couleur)

On retrouve bien dans ces projets l’intérêt de Muriel Cooper pour l’animation et le mouvement.

Computer Lib, Theodor Nelson, page 10: « Forget what you’ve ever heard or imagined about computers. Just consider this : The computer is the most general machine man as ever developed. Indeed, it should be called the All-Purpose Machine, but isn’t, for reasons of historical accident (see nearby). Computers can control, and receive information from, virtually any other machine. The computer is not like a bomb or a gun, which can only destroy, but more like a typewriter, wholly non-committal between good and bad in its nature. The scope of what computers can do is breath-taking. »

Un de leurs projets le plus connu, Information Landscape (1994), est une interface expérimentale et radicalement nouvelle pour le texte, qui va proposer −plutôt que des couches opaques d’informations− des graphiques tri-dimensionels où l’utilisateur peut naviguer, voler dans un paysage de données. Cet environnement immersif, non linéaire, multi-hierarchisé, est un outil de communication et de compréhension des complexes bases de données, qui tente, grâce à l’outil informatique, de repenser la représentation visuelle de l’information. Ce que ne cessera de faire Muriel Cooper, au fil de ces projets et réflexions, en valorisant un design de flux, de filtres et de processus, soumis à une grande exigence visuelle.

Computer Lib, Theodor Nelson, page 10: «Many ordinary people find computers intuitively obvious and understandable; only the complications elude them. Perhaps these intuitively helpful definitions may help your intuition as well. 1. Think of the computer as a WIND-UP CROSSWORD PUZZLE. 2. A COMPUTER IS A DEVICE FOR TWIDDLING INFORMATION. (So, what kinds of information are there ? And what are the twiddling options ? These matters are what the computer field consists of.) 3. A computer is a completely general device, whose method of operation may be changed, for handling symbols in any specific way.»

Muriel Cooper envisage l’ordinateur comme une grande ressources de possibilités, en gardant toujours en tête l’intérêt du lecteur, de l’utilisateur, il est crucial pour elle que l’information soit utilisable. Selon elle, l’informatique ouvre un nouvel environnement, plus profond, offrant plus de possibilités d’orientations, dans lequel l’information peut être diffusée, et la temporalité des contenus maîtrisée, plutôt par l’utilisateur, que le designer.

Dream Machines, Theodor Nelson, page 2: «My special concern, all too lightly framed here, is the use of computers to help people write, think and show […] But we must create our brave new worlds with art, zest, intelligence, and the highest possible ideals. […] «DREAMS Technology is an expression of man’s dreams. if man did not indulge his fantasies, his thoughts along would inhibit the development of technology itself. Ancient visionaries spoke of distant times and places, where men flew around and about, and some could see each other at great distance. The technological realities of today are already obsolete and the future of technology is bound only by the limits of our dreams. Modern communications media and in particular electronic media are outgrowths and extensions of those senses wich have become dominant in our social development. 8»

| 1. | ↑ | Janet Abrams, ID Magazine, 1994 |

| 2. | ↑ | Maison d’édition universitaire attachée au MIT |

| 3. | ↑ | Robert Wiesenberger, dont la citation apparait dans l’article de Matthew Shen Goodman, «This Stands As A Sketch For The Future: Muriel Cooper’s Messages and Means», publié le 26 mars 2014 dans la revue Art in America |

| 4. | ↑ | ibid. |

| 5. | ↑ | Physicien et photographe, co-fondateur du Visible Language Workshop |

| 6. | ↑ | The Physical Language Workshop est un groupe de recherches mené par John Maeda et Henry Holtzman de 2003 à 2008 au MIT Media Laboratory. |

| 7. | ↑ | Mêlé au MIT Media Lab, qui regroupe en 1985 le Visible Language Workshop, le MIT Architectural Machine Group et le Center for Advanced Visual Studies. Il s’agit d’un lieu annexe, qui tente de développer des interfaces pour des logiciels, de créer des outils et des systèmes qui permettront un traitement rapide de l’information. |

| 8. | ↑ | How Wachspress, «Hyper Reality», © Auditac Ltd. 1973 |

À l’été 2013, Vincent Perrottet lance un appel, un manifeste, dans lequel il exprime l’urgence de considérer la responsabilité des effets du design graphique sur la modélisation de nos comportements : L’espace public, et avec lui l’espace intime de chacun qui ne peut ignorer cette propagation, n’appartient plus à ceux et à celles qui l’habitent, mais à ceux qui l’exploitent sans vergogne. Pire encore, le pouvoir sanctionne les détournements, graffitis, et autres formes inoffensives de résistance aux injonctions qui nous sont imposées par ceux qui se sont arrogé le droit de vendre l’espace commun.

Dans son texte « Partager le regard », signé par des centaines de personnes, il s’insurge contre la saturation et la pollution visuelle des espaces publics induite par la communication de la consommation de masse et prône un graphisme responsable, honnête et humain. Cette situation n’est pas sans rappeler celle vécue cinquante années plus tôt par la scène graphique internationale. Pour mémoire, dans le manifeste « First Things First » publié dans The Guardian en janvier 1964, Ken Garland et vingt-deux autres figures du paysage du design graphique exprime une position commune pour une considération politique et sociale du graphisme.

Un demi-siècle sépare ces deux textes. La langue change, mais le propos reste le même. Est-ce à dire que la situation décrite dans le manifeste de Ken Garland est restée inchangée ? Les préoccupations du design graphique des années 1960 sont-elles encore les mêmes aujourd’hui ?

Le manifeste est la trace d’une pensée et d’une volonté commune, à la fois texte et geste revendicatif. Il intervient dans la sphère publique et interpelle, souvent avec pugnacité, l’état actuel d’une situation. C’est une parole de combat, une parole de rupture liée au contexte spatio-temporel dans lequel il s’inscrit. Il dénonce autant que fait émerger de nouvelles idées. Son écriture constitue tout autant le moyen de penser le graphisme qu’un prétexte pour la transmission et l’échange d’une pensée collective.

« First Things First » constitue, pour la scène du design graphique, la référence de ce système de pensée et d’action. Il condamne le graphisme de persuasion et milite pour une « pratique saine » de la profession, portée sur des questions à caractère social, politique et culturel. Garland insiste sur le fait qu’il est indispensable, pour les graphistes, d’analyser leur travail et de formaliser leurs revendications : Nous proposons une inversion des priorités en faveur de formes de communication plus utiles et plus durables. Nous espérons que notre société se lassera des marchands de gadgets, vendeurs de statuts et autres acteurs de la persuasion clandestine et que nos compétences seront recherchées prioritairement à des fins utiles. Il s’agit d’infuser une dimension éthique au graphisme, tout en condamnant les dérives de la profession et de son alliance avec l’économie capitaliste et le mode de vie qu’elle implique.

À l’automne 1999, une nouvelle génération d’étudiants et de designers graphiques décide de remettre au goût du jour le manifeste publié trente-cinq ans plus tôt et de le remanier afin de l’adapter aux évolutions de la pratique. Le critique Rick Poynor, accompagné de trente-trois personnalités de la scène graphique internationale signent alors le texte « First Things First 2000 Manifesto » qui sera publié dans de nombreuses revues spécialisées. 1

Ils soulignent les enjeux politiques de la création graphique et expriment leur désarroi face à ce qu’ils identifient comme une coalition entre design graphique et hyperconsumérisme capitaliste. Leur écrit réaffirme ainsi l’urgence d’une prise de conscience de la profession pour un renversement des priorités en faveur de formes de communication plus utiles, durables et démocratiques — un changement d’état d’esprit d’avec la production marketing et vers l’exploration et la production d’un nouveau genre de signification.

Ce phénomène de crise est tout aussi tangible en France à la fin des années 1980. Des idées proches de celles développées en 1964 s’expriment à travers le texte collectif intitulé « La création graphique en France se porte bien, pourvu qu’elle existe », lu par Pierre Bernard lors des premiers états généraux de la culture en 1987. Au travers de cet écrit, les graphistes signataires proposent de créer des images de qualité pour tous et sont convaincus que l’on ne peut rédiger et énoncer les messages d’intérêt public comme un argumentaire de vente de produit de consommation. On ne peut s’adresser à une assemblée de citoyens, qu’il faut convaincre comme s’il s’agissait d’un quelconque groupe de consommateurs qu’on projette de gaver. Le manifeste réaffirme ainsi le caractère fondamentalement social du design graphique en s’opposant à sa marchandisation.

C’est dans le sillage de cet engagement que Vincent Perrottet décide de publier « Partager le regard » en 2013. Ce manifeste vient, de nouveau, interroger les liens qu’entretiennent formes graphiques et sphère politique, et défend l’idée que la création visuelle porte, en elle, des valeurs éthiques et sociales qu’il est essentiel de considérer.

Depuis 1964, les préoccupations mentionnées dans « First Things First » n’ont que très peu évolué. Les idées de Garland ont incité les graphistes à adopter un regard critique en questionnant sans cesse leurs motivations et leurs pratiques. Ces interrogations et revendications ont subsisté et rassemblé un grand nombre d’acteurs de la scène graphique française comme étrangère au cours des décennies qui l’ont suivi. Aujourd’hui, ces problématiques sont toujours d’actualité et continuent d’agiter le monde du graphisme. En novembre 2014 à Varsovie 2, le manifeste de Ken Garland a d’ailleurs fait l’objet d’une nouvelle réactualisation. Par le truchement d’une série de conférences et débats, autour des postulats développés dans les textes de 1964 et 1999, la profession a, encore une fois et dans un éternel recommencement, fait le point et imaginé son devenir 3.

| 1. | ↑ | Ce manifeste a été publié dans les magazines Adbusters, AIGA Journal, Blueprint, Emigre, Eye, Form et Items entre l’automne 1999 et le printemps 2000. |

| 2. | ↑ | Les 22 et 23 novembre 2014, designers et critiques se rencontrent à Manifest Fest, un évènement organisé pour le 50e anniversaire de « First Things First ». Ken Garland, Metahaven, Alison J Clarke, Jan Sowa et Sheila Levrant de Bretteville y interviennent. |

| 3. | ↑ | notamment avec à la contribution du designer et écrivain Cole Peters sur les évolutions du monde numériques voir ici |

La revue anglaise Baseline paraît pour la première fois en 1979 à l’initiative d’Esselte Letraset. Cette entreprise, spécialisée dans les arts graphiques, désire promouvoir son intégration dans l’actualité de la création typographique auprès de ses clients. La publication s’adresse à un lectorat de professionnels et amateurs éclairés.

Mike Daines, typographe à Letraset, y tient le rôle d’éditeur et de designer. Afin de fidéliser ses lecteurs et d’affirmer la crédibilité et la singularité de Baseline, il sollicite des contributeurs tels que Milton Glaser, Ed Cleary, Darrel Ireland, Mo Leibowitz ou Erik Spiekermann. Ce dernier est à l’initiative de contributions relatives aux évolutions techniques comme l’émergence des imprimantes laser personnelles. 1 Baseline a la particularité de proposer une contextualisation culturelle et historique de sujets abordés sous l’angle de la technique.

Le huitième numéro est le premier à être imprimé en couleurs et paraît en 1986. À ce moment, Colin Banks et John Miles (Banks & Miles) prennent la direction de la revue et l’ouvrent à davantage de contributions extérieures. Ils invitent ainsi Sir Terence Conran, Paul Smith, Tibor Kalman ou Ralph Steadman à montrer une sélection de leurs spécimens favoris dans une rubrique intitulée Desert Island Type. La multiplication de ces invitations fait de Baseline un vecteur important de diffusion de la création typographique de l’époque, tout en continuant à promouvoir Letraset.

10 ans plus tard, la société Bradbourne Publishing Limited — Hans Dieter Reichert et Mike Daines — rachète le titre. Respectivement directeur et éditeur, ils travaillent à élargir la diffusion de Baseline en créant le site Web officiel de la revue dès 1995. Le périodique, désormais détaché de Letraset, affirme de plus en plus ses enjeux critiques, historiques, documentaires. Les contributions sont désormais moins liées au champ technique de la typographie qu’au design graphique, suivant l’évolution et la rencontre de ces disciplines. En témoignent les propositions d’Alan Fletcher, de Colin Brignall et de David Ellis qui favorisent la publication de travaux de recherches (croquis, documents illustrant le processus de création, etc.) Pour fidéliser ses lecteurs, l’équipe éditoriale publie fréquemment des documents inédits comme les «dessins disparus» du typographe McKnight Kauffer. 2

L’exigence et la diversité des contributions font de Baseline une revue aux approches variées tant historique, documentaire, critique, technique, expérimentale que promotionnelle. Elle a alimenté la vitalité de la discipline pendant plus de 35 ans, et devient aujourd’hui un outil précieux pour les chercheurs.

Baseline est un des rares exemples d’imprimé consacré à la typographie, continuant aujourd’hui d’alimenter la critique de la discipline et sa transmission. Aujourd’hui, alors que la diffusion de la création typographique passe principalement par les sites Web des dessinateurs de caractères et fonderies, les débats critiques de la discipline sont, quant à eux, principalement diffusés dans les revues imprimées, ce qui constitue la singularité de Baseline.

| 1. | ↑ | «Lucida, the first typeface for laser printers», Kris Holmes, Baseline 6, 1985 |

| 2. | ↑ | «The «Lost» Labels of E. McKnight Kauffer», Mike Daines, Baseline 20, 1995 |