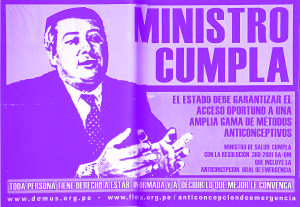

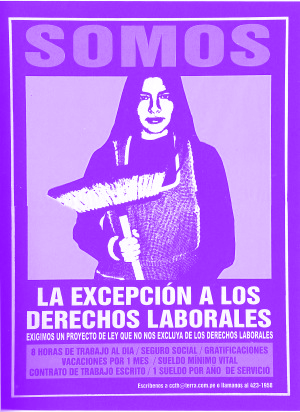

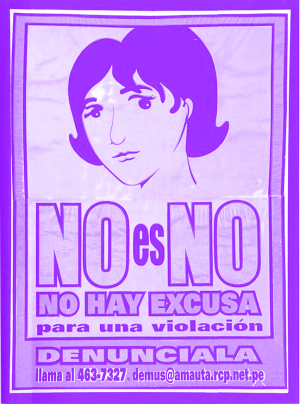

Natalia Iguiniz Boggio, née à Lima en 1973, est photographe et graphiste. La singularité de sa pratique tient dans la singularité de ses commanditaires : les principales ONG péruviennes, pour lesquelles elle crée des affiches sur les droits de l’homme, la condition de la femme au Pérou, la santé ou encore les problèmes d’illettrisme. Dans ce pays où les difficultés sociales sont prégnantes, ses affiches portent ces engagements de manière exemplaire. Collées sur les murs de Lima, l’impact visuel est de mise pour le passant : couleurs fluo, lettres capitales parfois cernées de noir, dans une composition simple et brute. Cette forme graphique reprend l’esthétique des affiches populaires du Pérou, appelées chicha. Ce terme désigne la fusion entre les cultures andines et amazoniennes et les cultures cubaines. Ces affiches sérigraphiées voient le jour dans les années 1960 pour promouvoir la musique cumbia et chicha, en s’inspirant des couleurs vives des broderies de la région des Andes. En détournant ces codes de la culture populaire, Natalia Iguiniz cherche à transmettre des messages forts et amener le passant à s’interroger.

Affiche de 1999 : « Si tu marches dans la rue et qu’ils te traitent de chienne, ils ont raison parce que tu portes une jupe très courte et provocatrice. »

Trois mille exemplaires de cette affiche furent placardés dans la ville de Lima. Le message est bien évidement à prendre au second degré et le but est d’interpeller le public, de provoquer des réactions et de faire réfléchir sur la manière dont les femmes peuvent parfois être traitées. Cette affiche, qui n’était pas signée, est restée anonyme pendant deux semaines, rendant le message ambigu et provoquant. Cette ambiguïté a pu interroger, dans la mesure où le message jouait sur la moralité et a ainsi suscité des réactions violentes de la part des organisations féministes. Sur l’affiche, une adresse email était indiquée afin que les passants puissent s’exprimer. L’affluence des réponses a montré l’impact immense des affiches sur la population. Ce succès a donné lieu à une exposition rassemblant tous les emails reçus, parfois très violents à l’encontre des femmes, et des photographies montrant la dégradation des affiches dans la rue. Des débats entres ONG, organisations féministes et représentants du gouvernement ont également été organisés.

Cette démarche pose la question de la valeur des codes esthétiques populaires dans le graphisme. Natalia Iguiniz Boggio renoue avec la tradition populaire de la chicha, ces affiches omniprésentes qui colorent les villes, tant par leur force visuelle que par leur nombre. Une expression brute qu’elle ne méprise pas, mais qu’elle utilise avec insolence comme terrain de réflexion, pour délivrer un message fort.

Les codes visuels chicha, utilisés par Natalia Inguiniz Boggio rappellent ceux des affiches produites par l’imprimerie Colby Poster Printing Company (1948-2012) : couleurs fluorescentes et lettres capitales noires. Une exposition de 2014 à l’ÉNSBA-Lyon, menée par Brian Roettinger et Alexandre Balgiu, WE SPECIALIZE IN OUTDOOR ADVERTISING, présentant une sélection d’affiches produites par l’imprimerie californienne, dont la mission était de saisir le regard du passant et de délivrer leur message aussi rapidement et efficacement que possible. Ces affiche, dans le contexte de l’exposition, rassemblées et présentées les unes à côté des autres, ont un tout autre statut que dans leur contexte original. L’affiche, déplacée ici dans un white cube, acquiert un tout autre sens.

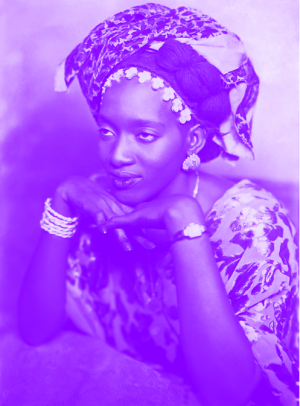

Quelques années seulement après sa création en Europe, la photographie fait sont apparition sur le continent africain. D’abord pratiquée par des européens pendant la période coloniale, elle offre au spectateur occidental une vision subjective et bien souvent voyeuriste des peuples à civiliser. Ces photographes, dont l’objectif est de satisfaire la curiosité et les rêves d’exotisme d’une Europe en pleine expansion, sont fréquemment accompagnés d’apprentis locaux. Ce sont ces derniers qui ouvriront, grâce à un apprentissage rapide des techniques photographiques, leurs propres studios ou reprendront ceux de leurs mentors. La vitesse à laquelle s’est opéré cet apprentissage révèle à elle seule un besoin d’offrir un regard nouveau sur l’Afrique, même si une bonne partie des précurseurs de la photographie de ce continent resteront à jamais anonymes. Bien que principalement constitué de notables et de quelques riches métissés, le public africain s’empare, dès le début du XXe siècle, d’une mode présente dans les grands centres d’échanges tels que Saint-Louis (Sénégal) ou Cape Town (Afrique du Sud), consistant à aller se faire tirer le portrait. Influencée à ses débuts par les canons esthétiques venus d’Europe, la photographie de l’Afrique par l’Afrique se distingue grâce à un aspect crucial : le rapport entre photographe et modèle. Unis par une histoire et des destins similaires, ils sont mis sur un pied d’égalité. Il n’est alors plus question d’inféodation, de soumission, d’esclavage, de mépris, de condescendance ni de paternalisme. L’incompréhension, la colère contenue, le défi laisse désormais place à la sérénité, la complicité, la curiosité et un peu de bonne humeur, comme en atteste une photographie de Daniel Attoumo Amichia, datée de 1950, illustrant une réunion familiale dans un jardin.

Après cette brêve introduction de la photographie africaine, venons en à notre sujet. Né à Saint-Louis en 1908, Mama Casset est, avec son aîné Meissa Gaye, l’un des précurseurs de la photographie au Sénégal. Dès l’âge de huit ans, il apprend la photographie aux côtés de François Oscar Lataque à Dakar. Embauché au Comptoir Photographique de l’A.O.F (Afrique Occidentale Française) à la fin de ses études primaires, il intègre très vite l’Armée de l’Air Française. Pour elle, il réalise un bon nombre de photographie aériennes. Lorsque la Seconde Guerre Mondiale s’achève, il ouvre son studio privé, « African Photo », qui devient le lieu à la mode de la bourgeoisie, dans la Médina de Dakar.

Casset décrit son travail comme artistique, avec pour muse sa seconde épouse. Ses photographies inspireront d’ailleurs plusieurs peintres « sous verre », parmi lesquels nous pouvons citer Gora Mbengue, Babacar Lo, Alexis Ngom. L’esthétique mise en place par Casset fera école : peu de décors, une mise en scène structurée des personnages, un cadre serré, des poses récurrentes, la mise en avant du corps et des vêtements. Une des poses, très appréciées des dames de l’époque, consiste à surélever une jambe à l’aide d’un tabouret, permettant ainsi au modèle de poser son avant-bras sur sa cuisse, tout cela pour révéler la beauté et la richesse du tissu porté. L’originalité de ce tissu imprimé ou tissé est d’une grande importance sur le continent, puisqu’il détermine le statut social de celle qui le porte. Les motifs et la façon de les porter répondent à un langage codé déchiffrable par tous, qu’il s’agisse d’une marque de respect ou de l’appartenance à un clan.

Dans les années 1980, Mama Casset, atteint de cécité, cesse toute activité. Quelques années plus tard, son studio est entièrement détruit par un incendie ; pris de chagrin, il décède l’année suivante. On connaît les photographies de Casset aujourd’hui grâce à la maison d’édition Revue Noire et surtout aux recherches du photographe Bouna Medoune Seye, qui sort son œuvre de l’oubli en réunissant ses photographies, majoritairement des portraits de femmes en tenue d’apparât, auprès des familles dakaroises.

La tribune du Jelly Rodger, journal de propagande poétique est un journal semestriel publié depuis mars 2013. A l’initiative de la graphiste-illustratrice Éloïse Rey, sortie des Arts décoratifs de Strasbourg et du poète Seream, de son vrai nom Sébastien Gaillard, le journal se revendique « laboratoire d’expérimentation poétique » et prône les jeux graphiques et de langage ainsi que la dérision à toute épreuve. Le nom donne le ton d’emblée, Jelly Rodger, d’après le nom du drapeau pirate Joly Rodger dans l’Île au trésor de Stevenson, lui-même issu d’une déformation du français Joli Roger ; les jeux de mots, l’humour potache et les aller-retours entre les langues témoignent du caractère léger du projet. Tiré aujourd’hui, pour son 6e numéro, à 1500 exemplaires, Le Jelly Rodger est, à l’origine, un spectacle qui a donné l’envie à Seream de créer une publication de poésie contemporaine ovni, en association avec Éloise Rey, avec qui il avait déjà collaboré. Le journal est auto-édité par le poète et son association une poignée d’loups en laisse qui agit en faveur de la poésie « contemporaine, libre et vivante » en organisant des spectacles, ateliers, lectures et interventions auxquels manquait une publication périodique.

Diffusé dans des festivals, bibliothèques et librairies spécialisées, le journal est tiré en deux couleurs et invite des poètes, écrivains, graphistes et illustrateurs à expérimenter des formes graphiques et littéraires. On a donc ainsi des rubriques telles que l’éditopinambour, l’éditopless ou encore l’éditornade, l’horoscopinage, des dictions (dictons compliqués à prononcer), des nouvelles (un plan à Troyes), des jeux, des haïkus (« seules lignes sérieuses du journal»(idem), mises en images sous formes de rébus, bandes dessinées, illustrations, expérimentations typographique, cartes ou encore calligrammes.

Parmi les illustrateurs invités, on trouve des auteurs émergents encore inconnus tels que Mathieu Zanelatto ou Juliette Léveillé, et des plus aguerris, déjà publiés, comme Guillaume Chauchat ou Nicolas Pinet. Parmi les écrivains poètes, on trouve par exemple Remy Leboissetier (également à l’image), Florent Toniello, certains sous des pseudonymes obscurs tels que Blanche Nijinski ou Élie Rodgeronimo.

Ce journal dénote par sa forme pauvre mais à l’esthétique travaillée et à la publication peu fréquente qui en fait un objet précieux. Son statut même de journal, objet à usage à court terme, qu’on donne ou oublie dans le métro, mais à la fois diffusé de manière assez confidentielle (festivals d’édition ou de poésie, spectacles et librairies spécialisées) en fait un objet auquel on ne sait pas trop quel statut donner, à la fois objet de lecture pour passer un bon moment à rigoler, mais aussi recueil d’images à afficher, observer, qu’on a envie de conserver.

http://www.latribunedujellyrodger.com

Le studio Moniker, basé à Amsterdam ,a été fondé en 2012 par Luna Maurer, Jonathan Puckey et Roel Wouters. Leur projets explorent les effets sociaux des technologies numériques, leurs usages et influences. Leur propositions font régulièrement appel à la participation d’un public pour la réalisation d’installations interactives, de vidéos ou de performances, auxquelles sont souvent associées des productions imprimées. En 2006, alors qu’il n’ont pas encore débuté leur formation de graphistes, ils sont invités par Peter Bil’ak à concevoir une affiche pour l’exposition « Graphic design in the White cube » au festival de Brno. Moniker profite alors d’un workshop à Breda pour mettre en place un principe de création graphique collaboratif . Les règles du jeu sont simples : chaque participant dispose de trente secondes pour intervenir sur une affiche en y plaçant des autocollants et des bandes adhésives, préparées au préalable. À l’issue de ce temps, les affiches tournent et sont alors modifiées par le participant suivant.

En 2008, ils fondent Conditional Design, un studio de design graphique dont la pratique interroge notamment la notion de plateforme collaborative. Chaque réponse propose une réflexion spécifique sur la place du public dans la réception de l’objet conçu.

En témoigne, par exemple, le clip réalisé pour le groupe Light Light en 2013 dont la forme finale n’est pas une vidéo statique, mais une page Web invitant les visiteurs à placer leur pointeur à des endroits spécifiques de l’écran en fonction de questions préétablies. Ces emplacements sont ensuite enregistrés puis intégrés dynamiquement à une vidéo accompagnant la musique du groupe. La même année, ils installent Your line or mine au Stedelijk muséum, à Amsterdam, qui est un dispositif d’animation invitant le public de relier des points sur une feuille de papier en se conformant à une série d’instructions. Un code barre, déterminant l’insertion du dessin dans la séquence d’images, est imprimé sur chacune des feuilles. Les productions des participants sont numérisées puis ajoutées automatiquement à l’animation.

Le fait de déléguer la conception visuelle effective de leur travaux fait passer le public du statut de visiteur à celui d’utilisateur. L’intervention de Conditional Design réside alors dans la création de règles du jeu spécifiques à chaque projet. Les participants s’approprient les règles, les détournent et les interprètent ce qui aboutit souvent à productions visuelles éloignées de l’idée initiale des graphistes, enrichissant ainsi le périmètre de leurs propositions.

l’exemple de la revueWeekdayarticle publié le 8 décembre 2015 par Marielle Voisin

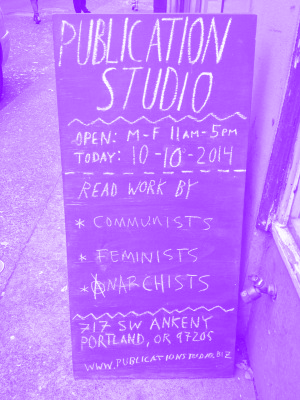

La revue Weekday est publiée annuellement par la maison d’édition Publication Studio Portland. Elle rassemble divers textes et poèmes d’auteurs et d’artistes contemporains. Comme tous les ouvrages publiés par Publication Studio Portland cette revue est imprimée à la demande. Cette maison d’édition fondée à Portland en 2009 par l’écrivain Matthew Stadler (Depuis Matthew Stadler s’est désengagé de Publication Studio Portland pour se consacrer à ses propres projets, et vit aux Pays-Bas. Patricia No collabore maintenant avec l’artiste Antonia Pinter.) et l’artiste Patricia No a la particularité d’associer dans le même espace , le temps de production du livre, le temps de fabrication et de vente. Pour ce faire, Stadler et No ont fait l’acquisition d’une machine Instabook. Invention de l’écrivain mexicain Victor Célario (en 1999), cette machine associe à la fois une imprimante laser Kyocera FS9130DN duplex, noir et blanc, un thermo relieur et un massicot. Ce modèle économique permet d’éviter les problèmes liés à la gestion de stocks (et d’invendus) et présente l’avantage de publier des livres à un prix raisonnable pouvant s’adresser à un public plus restreint.

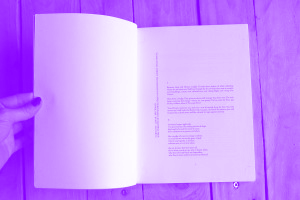

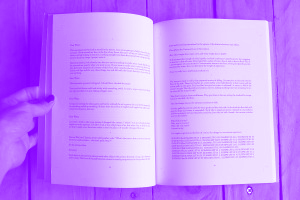

La mise en forme de la revue Weekday a été pensée par Patricia No et Matthew Stadler lors de la conception du premier numéro. Les cinq numéros publiés jusqu’à aujourd’hui reprennent tous le même principe de couverture et de mise en page. Les couvertures sont conçues à partir d’anciens porte-documents de couleur grise. Le titre de la revue, les noms des contributeurs ainsi que des éléments décoratifs ont été tamponnés à la main. Le numéro de la revue est, quant à lui, dessiné au crayon noir. La date de fabrication de l’ouvrage est également tamponnée sur le dos de la revue. Les pages intérieures sont imprimées en noir et blanc sur papier blanc, non-couché, quatre-vingts grammes. Ces caractéristiques sont des éléments clés de leur identité visuelle, dont se dégage une esthétique do it yourself. Ces choix ne découlent pas uniquement des outils technologiques déployés par Publication Studio, mais cherchent également à souligner le parti-pris artisanal de la fabrication, rendant ainsi sensible l’économie de la structure. Dans les pages intérieures de la revue, une grille de mise en page a été mise en place et s’applique avec plus ou moins de souplesse selon les besoins des articles. Le titre et le nom de l’auteur de chaque contribution sont inscrits en capitales et systématiquement placés à la verticale. L’ensemble des textes semble être composé en Garamond, dans un petit corps de texte. Les traits de coupe ont été laissés volontairement visibles sur la quasi-totalité de la revue.

La « mise en forme » de la revue a visiblement fait l’objet d’une certaine réflexion. La forme non conventionnelle des livres publiés par Publication Studio attire notre attention et dégage une certaine aura d’unicité. Cependant, on peut observer une certaine maladresse dans les choix typographiques et ceux de mise en page. La longueur des lignes de texte rend la lecture difficile. Les traits de coupe visibles et la trop grande importance des marges, donnent l’impression d’un texte flottant dans la page. Le fait que la maquette n’ait pas été modifiée en cinq ans, souligne qu’il n’y a pas eu de remise en question de la forme graphique des contenus. Nous pouvons donc constater qu’une moindre attention est portée à la mise en page de cette revue. Ce n’est pourtant pas le cas de tous les ouvrages publiés par cette maison d’édition : de nombreux livres ont été mis en page par des graphistes (notamment par le graphiste David Knowles).

L’usage de la technologie du print on demand et le modèle économique mis en place pas Publication Studio Portland peuvent participer à une forme de désacralisation de l’acte d’éditer. Cette démarche permet en effet à cet éditeur d’être indépendant vis-à-vis d’un monde de l’édition dominé par de grands groupes et de jouir d’une plus grande liberté dans la sélection des livres, grâce à un relâchement de la contrainte de rentabilité liée aux rendements de production constants qu’elle implique. Les implications économiques, liées à la décision d’éditer un ouvrage, s’en trouvent diminués. Toutefois, la qualité graphique des ouvrages publiés n’est pas à négliger pour autant. L’association des compétences entre les divers maillons qui composent la chaîne éditoriale : éditeur, graphiste, relieur, imprimeur… est essentielle.

À travers l’analyse de la revue Weekday nous pouvons entrevoir certaines limites d’un modèle économique mis en place par une maison d’édition où toutes les activités, de l’édition à la publication, sont concentrées dans les mains d’un seul acteur. Il reste encore de nombreux points à discuter, dont par exemple ceux de la rémunération des auteurs et graphistes, de l’utilisation de la plateforme d’annotation en ligne Annotate…